きのしたマルワイ

農園のご紹介

きのしたマルワイ

農園のご紹介

南アルプスと中央アルプスの谷合に位置する、長野県飯田市の西部山麓地帯にきのしたマルワイ農園はあります。

東京スカイツリーよりも高い標高660mの場所に位置しているので、朝は眼下に雲海が広がり、昼はアルプスの山脈の稜線が映え、夜は手を伸ばせば掴めそうな満点の星空を見ることができます。また山麓にはカタクリの花が群生しています。

創業の精神(享保年間 創業)

きのしたマルワイ農園は江戸中期・享保年間、信濃の国飯田藩の小作農に始まる。先人たちは天の恵みに祈り感謝しつつ、天災に遭うたびに荒地を開墾してきた。

貧しかった。それゆえ藁で縄をない、草履を編んだ。薪や肥料の草などは山に入り採ってきた。必要な農具は手作りだった。

学校へも行けなかった。

終戦後農家同志が共に援けあう農業協同組合が誕生した。牛馬がトラクターになり、養蚕がくだものに変わった。さらに高速道路やインターネットがお客様との距離を縮めた。

そして草木の芽吹きをかたどる『Y』の字を園名に掲げた。

やがてお客様が「くだものが美味しいね、これは本物だ、来年も食べたい」とつぶやき、味のファンとなった。気が付くとお客様が私たちのくだものづくりに参加するようになってきている。

経営理念

私たちは自然の営みを活かしながら、

お客様と共に最高の美味しさと

最大の喜びを分かち合い、

縁を結び、縁を尊び、

縁の輪を広げていきます。

ビジョン

循環型農”縁”づくり

結いの心で農家と食生活者・食に

関わる人たちが共に授け合い、

職と農を育みあう、

循環する農業を実現します。

1.食の循環

2.お客様との循環

3.地域社会との循環

農園のあゆみ

1730年

1946年

戦後農地改革により自作農となった。

主に「お蚕様」(養蚕)を営む

1963年

バナナの輸入自由化開始

その後、年を追うごとにオレンジ、リンゴ、ブドウ、パイナップル、キウイフルーツなど輸入果実が増える

1970年

減反政策がはじまる

水田は干し柿、桑畑は日本ナシの苗木を植え、栽培品目を変える

1983年

生産収量を上げ、作業効率を高めるためリンゴのワイ化栽培をはじめる

柿干場を建設する

1989年

1998年

コメの輸入自由化がはじまった。付加価値づくりのためジュースの加工を始める。

その後ジャム、コンポート、果実酒など加工品を増やす

2012年

2019年

個人名を改め「きのしたマルワイ農園」と命名

家族全員が農業認定者となる。

2020年

農園の情報発信のためホームページを開設

2023年

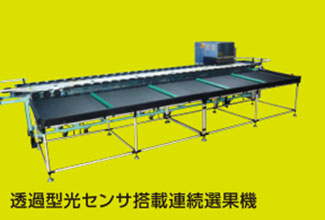

品質を高めるため果実内部まで選別できるセンサー付き自動選果機を導入

2024年

お客様とのご縁やつながりを大切にするため公式LINEアカウントを開設

生産収量の安定化のため柿干場用ハウスを購入

農園の様子はこちらから

家族みんなで丹精込めて作っています

きのした家のご紹介

番頭 まさつぐ

園主のサポーター。

日本協同組合連携機構認定の食育ソムリエ。

前園主 ゆうこ

JA女性部のリーダー。

ハッスル母ちゃん。

女性農業士(1984年認定)。

園主 よしたか

農業一筋、とにかくよく働く。

JA青年部、消防団で活躍中。

農業士(2024年認定)。

農園の様子

1~3月

1~3月は剪定作業、誘引作業、剪定枝の片付け作業を行います。

陽の光が届くように枝を切ります。甘くて美味しい実がなるように枝を選別していきます。

4月

4月は受粉用の花取り作業、受粉作業、摘蕾作業を行います。

受粉は昆虫により後輩や自然交配に加え、人の手により、確実に実がなるようにします。

摘蕾は授粉や実をならせない蕾を取る作業になります。

5月、6月

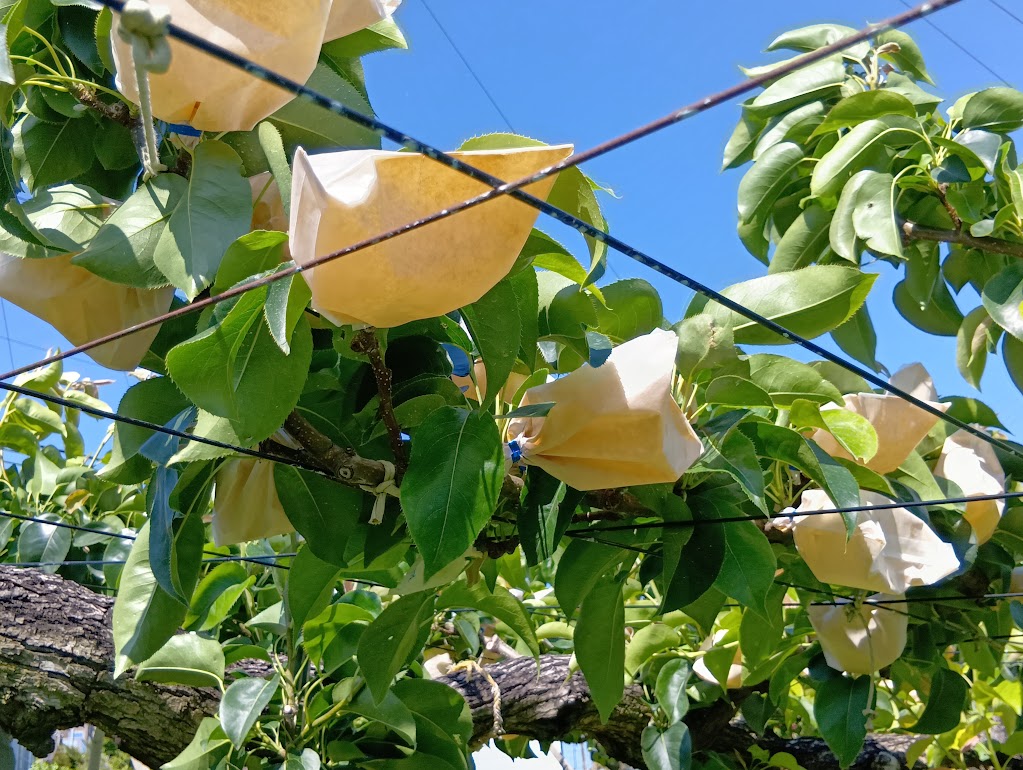

5月、6月は摘花作業、受粉後の摘果作業、袋掛け作業を行います。

授粉で結実したものをさらに一つ選んでいきます。この作業で大きな実になっていきます。

日本なしの場合は防虫対策などから袋掛けします。

一生懸命ていねいに

育てます

お手元に届いた時が一番美味しい食べごろの状態となるよう、生育状態をしっかり見極めて収穫しています。

選別も機械ではなく手で行い、痛まないよう丁寧に扱っています。

収穫して終わりではなく、来年の収穫までの間、栽培管理も大切になります。施肥やせん定、摘果などの管理を年間通じて行うことにより、来年もまたおいしいフルーツが実ります。

丹精込めてお手入れをし

最高に美味しいフルーツを

あなたにお届けします

きのしたマルワイ農園へのアクセス

お車でお越しの際は、中央自動車道 飯田インターチェンジから約2キロ

中央高速バスでお越しの際は、中央自動車道 中央高速バス伊賀良バス停からタクシーで約5分